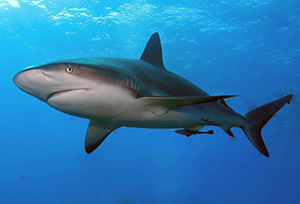

Carcharhinus perezi Poey, 1876

(Da: it.wikipedia.org)

Phylum: Chordata Haeckel, 1874

Subphylum: Vertebrata Lamarck J-B., 1801

Classe: Chondrichthyes Huxley, 1880

Ordine: Carcharhiniformes Compagno, 1977

Famiglia: Carcharhinidae Jordan D.S. & Evermann, 1896

Genere: Carcharhinus Blainville, 1816

English: Caribbean reef shark

Français: Requin de récif

Deutsch: Karibischer Riffhai

Español: Tiburón de arrecife del Caribe

Descrizione

Dotato di un corpo robusto ed allungato tipico della famiglia, questo squalo è piuttosto difficile da identificare in mezzo agli altri suoi simili, in particolare al Carcharhinus obscurus ed al Carcharhinus falciformis. I suoi caratteri distintivi sono le pinne scure senza particolari macchie, una piccola punta sul retro della seconda pinna dorsale, la forma ed il numero dei denti. Misura sino a 3 metri in lunghezza, che ne fanno uno dei più grandi superpredatori dell'ecosistema della barriera corallina, che si nutre di molte specie di pesci e cefalopodi. Sono stati osservati in posizione di riposo sul fondale ed all'interno di grotte sottomarine, comportamento particolare per uno squalo molto attivo come questo. Se minacciati, mettono in mostra sintomi di nervosismo, nuotando a zig zag ed allungando le pinne pettorali verso il basso. Come il resto dei Carcharhinidae, sono vivipari, e le femmine partoriscono da 4 a 6 squaletti ogni due anni. Rappresentano una risorsa importante per la pesca, sia per la carne che per la produzione di cuoio dalla pelle, che per l'olio di fegato, che per la farina di pesce, e in anni recenti hanno generato una nuova forma di ecoturismo. Alle Bahamas ed altrove infatti, delle esche sono utilizzate per attirarli presso dei sommozzatori permettendo loro di osservarli da vicino. La specie è responsabile di un certo numero, anche se basso, di attacchi contro esseri umani. Questo squalo è stato descritto per la prima volta nel 1876 da Felipe Poey con il nome di Platypodon perezi, all'interno della rivista scientifica Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Il tipo nomenclaturale fu identificato grazie a sei esemplari catturati al largo di Cuba. Il genere Platypodon fu poi designato come sinonimo di Carcharhinus da autori successivi. In base alle caratteristiche morfologiche, Jack Garrick nel 1982 ha accostato questa specie al Carcharhinus altimus ed al Carcharhinus plumbeus, mentre Leonard Compagno nel 1988 ha fatto notare come la specie più vicina a quella i questione sia il Carcharhinus amblyrhynchos. Un'analisi filogenetica basata sugli allozimi condotta da Gavin Naylor nel 1992, ha indicato come la specie appartenga ad un clade che comprende anche il Carcharhinus galapagensis, il Carcharhinus obscurus, il Carcharhinus longimanus, e la Prionace glauca. Saranno comunque necessari ulteriori studi in futuro per accertare le relazioni interne al numeroso genere dei Carcharhinus. Lo si può osservare nella zona tropicale dell'Oceano Atlantico occidentale, dalla Carolina del Nord sino al Brasile, comprendendo le Bermuda, il Golfo del Messico settentrionale ed il Mar dei Caraibi. Più a nord delle Florida Keys sono comunque rari. Questo animale preferisce le acque poco profonde che circondano il reef e viene osservato frequentemente sul bordo della barriera stessa. Anche se generalmente non superano i 30, uno di loro è stato osservato a ben 378 metri di profondità. Il corpo è pesante e allungato, caratteristica che rende difficile la distinzione tra questa specie e gli altri grandi squali requiem. In genere la lunghezza è compresa tra 2 e 2.5 metri, ed il record al riguardo è di 3 metri. La massa corporea record è invece di 70 kg. Il colore è grigio scuro sul dorso o grigio bruno e bianco giallastro sul ventre. Su entrambi i fianchi è presente una fascia più chiara. Le pinne non sono marchiate, mentre le pinne pari (pettorali e ventrali) sul lato interno, la pinna anale ed il lobo ventrale della caudale sono scuri. Il muso è piuttosto corto ed ampio, nonché arrotondato, con delle vistose coperture di pelle sulle narici. Gli occhi sono grandi e circolari, con membrana nittitante. Ci son da 11 a 13 file di denti su ciascun lato di entrambe le mascelle. La base dei denti è larga e la sommità dentellata da cuspidi sottili. su ciascun lato i denti frontali (da due a quattro di loro) sono eretti, gli altri obliqui. Le cinque paia di fessure branchiali della specie sono piuttosto allungate, ed il terzo paio si origina alla base delle pinne pettorali. La prima pinna dorsale è elevata e a forma di falce. Non c'è cresta interdorsale. La prima dorsale si origina al di sopra (o leggermente più avanti) della base delle pettorali, mentre la seconda, relativamente grande, si origina al di sopra (o leggermente più avanti) della base della anale. le pinne pettorali sono sottili ed allungate. I dentelli dermici sono posti uno vicino all'altro e sovrapposti. Ciascuno di essi ha 5 (o 7 se l'esemplare è molto grande) creste orizzontali che conducono al dente marginale. Nonostante la sua abbondanza in alcune aree, questo squalo è uno dei meno conosciuti e studiati tra gli squali requiem. Si ritiene comunque che giochino un ruolo fondamentale all'interno dell'ecosistema delle barriere coralline. Sono attivi per lo più nelle ore notturne, e non vi sono evidenze di pratiche migratorie o comportamenti stagionali. I giovani tendono a rimanere in zone circoscritte durante l'anno, mentre gli adulti tendono ad esplorare aree più vaste. Una caratteristica peculiare della loro giornata sono i periodi di riposo che si concedono sul fondale o all'interno di grotte: sono i primi squali attivi osservati in questo comportamento. Nel 1975 Eugenie Clark ha investigato degli squali cosiddetti dormienti (si trattava appunto della specie in questione) di cui aveva sentito parlare presso Isla Mujeres al largo dello Yucatan, e stabilì che non stavano davvero dormendo, ma i loro occhi inseguivano i sommozzatori. Speculò inoltre intorno alla possibilità che l'acqua dolceche fuoriesce da fessure nelle grotte sommerse possa indebolire i parassiti sulla pelle di questi animali e produca inoltre per loro un piacevole effetto narcotico. Se si sentono minacciati, questi squali mettono in scena i tipici sintomi che sono assai frequenti e più pronunciati nel Carcharhinus amblyrhynchos. In particolare iniziano a nuotare in modo nervoso, cambiando continuamente direzione e distendendo le pinne pettorali frequentemente e per breve tempo (1-1.2 secondi) verso il basso. Gli esemplari più giovani sono preda di grossi squali come lo squalo tigre e lo squalo dello Zambesi. Sono pochi i parassiti noti della specie, e tra questi una è una sanguisuga di colore scuro che si vede spesso pendere dalla prima pinna dorsale. Presso il Brasile settentrionale i giovani di questo squalo vanno alla ricerca di zone ricche di Elacatinus randalli, che ripuliscono la loro pelle mentre riposano sul fondale. Si osservano inoltre spesso dei Carangoides ruber e dei Caranx latus riunirsi in banchi attorno a questi squali. Questi squali si nutrono di una grande varietà di pesci ossei e cefalopodi della barriera corallina, nonché di alcuni elasmobranchi come ad esempio le razze Aetobatus narinari e Urobatis jamaicensis. I suoni a bassa frequenza li attirano, perché in genere essi corrispondono a pesci in difficoltà o presi da una lotta. In un'occasione un esemplare lungo due metri è stato osservato mentre dava la caccia ad un Ocyurus chrysurus: la particolarità di questo episodio risiede nel fatto che il predatore ha nuotato lentamente intorno alla preda disegnando delle traiettorie a forma di cuore dimezzato, prima di accelerare di colpo e catturarla all'angolo delle mascelle. Gli esemplari più giovani si cibano di piccoli pesci, gamberi e granchi. Il Carcharhionus perezi riesce a ribaltare lo stomaco per allontanare le parti indigeste, i parassiti ed il muco dalle pareti di questo organo. La riproduzione è vivipara: una volta che l'embrione esaurisce una prima riserva di tuorlo nella sacca che lo contiene, questa si trasforma in placenta, che permette alla madre di sostentare il figlio. L'accoppiamento è apparentemente violento, visto che le femmine vengono segnate da graffi e morsi sui fianchi alla fine di esso. Presso l'arcipelago Fernando de Noronha e l'Atol das Rocas in Brasile, il parto avviene alla fine della stagione secca, cioè da febbraio ad aprile, mentre in altri luoghi dell'emisfero sud il parto avviene durante l'inverno amazzonico e cioè da novembre a dicembre. La dimensione media della cucciolata è da 4 a 6 esemplari e la gestazione dura circa un anno. Ogni due anni poi le femmine rimangono incinte. I nuovi nati misurano circa 74 cm, poi i maschi raggiungono alla maturità sessuale gli 1.5-1.7 metri e le femmine i 2-2.3 metri di lunghezza. Anche se rispetto ai sommozzatori è timido o indifferente, questo squalo è noto per divenire aggressivo in presenza di cibo ed anche per le dimensioni considerevoli è considerato potenzialmente pericoloso. Sino al 2008, l'International Shark Attack File ha stilato una lista di 27 attacchi attribuibili a questa specie, 4 dei quali non provocati, e nessuno letale.

Diffusione

Abita le acque tropicali dell'Atlantico occidentale della Florida al Brasile; il luogo dove è più comune è il Mar dei Caraibi. Lo si può osservare nella zona tropicale dell'Oceano Atlantico occidentale, dalla Carolina del Nord sino al Brasile, comprendendo le Bermuda, il Golfo del Messico settentrionale ed il Mar dei Caraibi. Più a nord delle Florida Keys sono comunque rari.

Sinonimi

= Eulamia springeri Bigelow & Schroeder, 1944 = Platypodon perezi Poey, 1876.

Bibliografia

–Rosa, R.S.; Mancini, P.; Caldas, J.P. & Graham, R.T. (2006). "Carcharhinus perezi". The IUCN Red List of Threatened Species. 2006: e.T60217A12323052.

–Compagno, Leonard J.V. (1984). Sharks of the World: An Annotated and Illustrated Catalogue of Shark Species Known to Date. Rome: Food and Agriculture Organization. pp. 492–493. ISBN 978-92-5-101384-7.

–Naylor, G.J.P. (1992). "The phylogenetic relationships among requiem and hammerhead sharks: inferring phylogeny when thousands of equally most parsimonious trees result". Cladistics. 8 (4): 295-318.

–Scharfer, A. Biological Profiles: Caribbean Reef Shark. Florida Museum of Natural History Ichthyology Department. Retrieved on February 14, 2009.

–Froese, Rainer and Pauly, Daniel, eds. (2009). "Carcharhinus perezii" in FishBase. February 2009 version.

–Ferrari, A. & A. (2002). Sharks. New York: Firefly Books. pp. 176–177. ISBN 978-1-55209-629-1.

–Garla, R.C.; Chapman, D.D.; Wetherbee, B.M. & Shivji, M. (2006). "Movement patterns of young Caribbean reef sharks, Carcharhinus perezi, at Fernando de Noronha Archipelago, Brazil: the potential of marine protected areas for conservation of a nursery ground". Marine Biology. 149 (2): 189-199.

–Martin, R.A. Caribbean Reef Shark. ReefQuest Centre for Shark Research. Retrieved on February 14, 2009.

–Martin, R.A. (March 2007). "A review of shark agonistic displays: comparison of display features and implications for shark-human interactions". Marine and Freshwater Behaviour and Physiology. 40 (1): 3-34.

–Sazima, I. & Moura, R.L. (2000). Ross, S. T. (ed.). "Shark (Carcharhinus perezi), Cleaned by the Goby (Elacatinus randalli), at Fernando de Noronha Archipelago, Western South Atlantic". Copeia. 2000 (1): 297-299.

–Brunnschweiler, J.M.; Andrews, P.L.R.; Southall, E.J.; Pickering, M.; Sims, D.W. (2005). "Rapid voluntary stomach eversion in a free-living shark". Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 85 (5): 1141-1144. CiteSeerX 10.1.1.488.5443.

–Garla, R.C.; Chapman, D.D.; Shivji, M.S.; Wetherbee, B.M.; Amorim, A.F. (2006). "Habitat of juvenile Caribbean reef sharks, Carcharhinus perezi, at two oceanic insular marine protected areas in the southwestern Atlantic Ocean: Fernando de Noronha Archipelago and Atol das Rocas, Brazil". Fisheries Research. 81 (2-3): 236-241.

–ISAF Statistics on Attacking Species of Shark. International Shark Attack File, Florida Museum of Natural History, University of Florida. Retrieved on April 22, 2009.

–Fowler, S.L.; Reed, T.M. & Dipper, F. (2002). Elasmobranch Biodiversity, Conservation and Management: Proceedings of the International Seminar and Workshop, Sabah, Malaysia. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Species Survival Commission. pp. 47-48. ISBN 978-2-8317-0650-4.

–Murch, A. Shark Feeding. Elasmodiver.com. Retrieved on February 14, 2009.

|

Data: 03/01/2012

Emissione: Vita nel mare Stato: Bahamas |

|---|

|

Data: 03/10/2014

Emissione: Squali Stato: Tuvalu |

|---|

|

Data: 09/10/2012

Emissione: Vita nel mare serie ordinaria Stato: Cayman Islands |

|---|

|

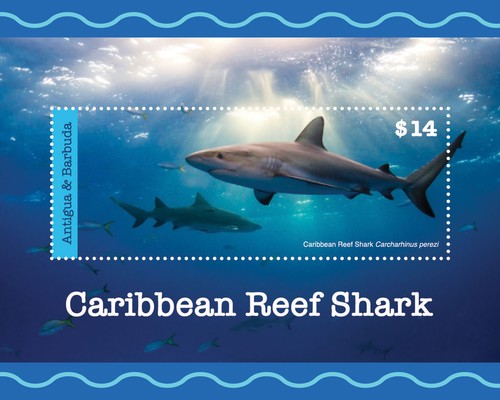

Data: 03/06/2020

Emissione: Vita nel Mare - Squali della barriera corallina Stato: Antigua and Barbuda Nota: Emesso in un foglietto di 4 v. diversi |

|---|

|

Data: 03/06/2020

Emissione: Vita nel Mare - Squali della barriera corallina Stato: Antigua and Barbuda Nota: Emesso in un foglietto di 4 v. diversi |

|---|

|

Data: 03/06/2020

Emissione: Vita nel Mare - Squali della barriera corallina Stato: Antigua and Barbuda Nota: Emesso in un foglietto di 4 v. diversi |

|---|

|

Data: 03/06/2020

Emissione: Vita nel Mare - Squali della barriera corallina Stato: Antigua and Barbuda Nota: Emesso in un foglietto di 4 v. diversi |

|---|

|

Data: 03/06/2020

Emissione: Vita nel Mare - Squali della barriera corallina Stato: Antigua and Barbuda |

|---|

|

Data: 01/02/2022

Emissione: Fauna di Bonaire Stato: Netherlands Antilles - Bonaire Nota: Emesso in un foglietto di 10 v. diversi |

|---|